§11. Как нагревается атмосферный воздух

Вопросы перед параграфом

Задание №• 1

Можно ли сказать, что Солнце равномерно нагревает земную поверхность?

Ответ:

Нет, Солнце не нагревает земную поверхность равномерно. Это связано с тем, что лучи солнца падают на Землю под различными углами и проникают в атмосферу, переходя через несколько слоев атмосферы, с разной интенсивностью и прозрачностью. Кроме того, географическое расположение, местное рельефное положение, климатические условия и другие факторы оказывают влияние на температуру земной поверхности.

Например, в экваториальных областях, где лучи Солнца вертикально падают на земную поверхность, температура обычно выше, чем на полюсах, где солнечные лучи должны преодолеть большую область атмосферы и падать под наклоном, тем самым уменьшая свою интенсивность.

Кроме того, дневной и ночной циклы, изменения времен года и прочие факторы также способствуют неравномерности нагрева земной поверхности.

Задание №• 2

Каким прибором измеряют температуру воздуха?

Ответ:

Для измерения температуры воздуха часто используется термометр. Существует много разных типов термометров, некоторые из которых могут быть более или менее точными в зависимости от цели измерений.

Задание №• 3

Как изменяется температура воздуха в течение суток?

Ответ:

Изменение температуры в течение суток происходит следующим образом: ночью температура воздуха понижается, так как земная поверхность не нагревается солнечными лучами. И даже когда взойдет Солнце, температура воздуха продолжает некоторое время понижаться, ведь нагрев подстилающей поверхности в первые часы рассвета незначителен. Примерно, в 4−5 часов фиксируется минимальная температура воздуха, затем подстилающая поверхность начинает нагреваться, а вслед за ней нагревается и приземный слой воздуха.

Наибольший нагрев подстилающей поверхности приходится на солнечный полдень, когда высота солнца над горизонтом наибольшая. Повышение температуры воздуха идет в течение двух−трёх послеполуденных часов, когда подстилающая поверхность продолжает отдавать тепло приземному слою воздуха. И максимальная температура фиксируется в 15−16 часов. Далее температура воздуха понимается до восхода солнца следующего дня.

Задание №• 4

Чем объясняется увеличение количества тепла, получаемого Землёй, в направлении от полюсов к экватору? Где наклон солнечных лучей больше?

Ответ:

Увеличение количества тепла, получаемого Землёй, в направлении от полюсов к экватору связано с различной геометрией поверхности Земли и углом падения солнечных лучей. Угол падения солнечных лучей на экваторе прямой и составляет 90°, тогда как на полюсах угол наклона солнечных лучей может достигать 0°, так как они попадают на поверхность Земли под углом близким к горизонтальному.

При прямом угле падения лучи солнца преодолевают меньшее количество атмосферы и могут проникать глубже в земное покрытие. Более крутые углы лучей солнца на экваторе также способствуют меньшим потерям тепла в результате рассеивания в атмосфере. Это приводит к тому, что на экваторе температуры воздуха и поверхности Земли выше, чем на полюсах.

Наклон солнечных лучей на Земле зависит от широты места, где находится наблюдатель. Чем выше находится Солнце над горизонтом, тем больше угол падения солнечных лучей и тем сильнее нагреваются нижние слои воздуха. Наклон солнечных лучей на экваторе наибольший, так как на этих широтах свет солнца падает на поверхность Земли перпендикулярно, тогда как на полюсах свет солнца падает на поверхность Земли под меньшим углом.

Вопросы и задания

Задание №1

Как распределяется поток солнечной энергии, приходящий к верхней границе атмосферы? Какая часть солнечных лучей доходит до поверхности Земли?

Ответ:

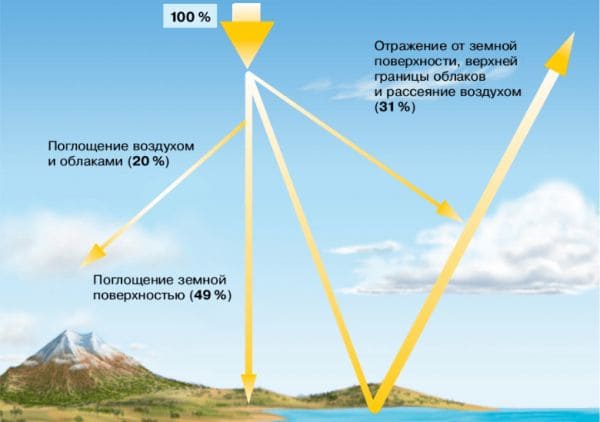

Часть солнечных лучей поглощается, рассеивается в тропосфере и отражается обратно в космическое пространство, а часть расходуется на превращение кислорода в озон. В результате только 49 % потока энергии Солнца доходит до Земли и поглощается ею, то есть расходуется на её нагрев.

Итого, 20% поглощается воздухом и облаками, 31% отражается от земной поверхности, верхней границы облаков и рассеяние воздухом, 49% поглощается земной поверхностью.

Рис. 49 Распределение солнечной энергии.

Задание №2

Что называют подстилающей поверхностью? Как свойства подстилающей поверхности влияют на нагрев атмосферного воздуха?

Ответ:

Подстилающей поверхностью называют поверхность Земли (почва, вода, снег, лёд, растительность), которая взаимодействует с атмосферой, обмениваясь с ней теплом и влагой.

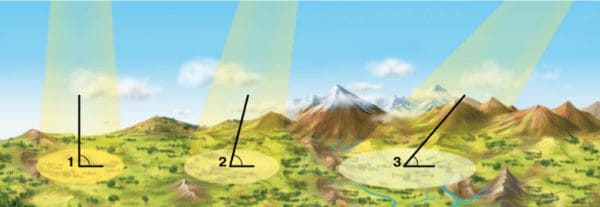

Величина нагрева поверхности зависит от угла падения лучей, так как одно и то же количество тепла приходится на разную площадь поверхности. Чем больше угол падения лучей (то есть чем выше солнце стоит над горизонтом), тем большее количество тепла и света попадает на единицу площади поверхности и тем выше температура нагрева подстилающей поверхности (рис. 50).

Рис. 50 Зависимость нагрева подстилающей поверхности от угла падения солнечных лучей

Величина нагрева зависит также от способности подстилающей поверхности отражать и поглощать солнечную энергию. Свежевыпавший снег, а также водная поверхность в момент, когда солнце находится у горизонта, отражают солнечные лучи более всего (70–90 %). Незначительное количество солнечных лучей (5–10 %) отражается от влажной почвы и ещё меньше (до 5 %) − от водной поверхности в часы, когда солнце расположено высоко над горизонтом.

Задание №3

Объясните, почему температура воздуха понижается с высотой.

Ответ:

Атмосфера нагревается главным образом за счёт энергии, поглощённой подстилающей поверхностью. Поэтому, как мы уже знаем, температура воздуха понижается с высотой. В тропосфере она убывает в среднем на 6,5 °С при увеличении высоты на 1 км. На границе между тропосферой и стратосферой температура изменяется от –83 до –53 °С.

В нижней части стратосферы уменьшение температуры с высотой прекращается, и она остаётся приблизительно постоянной, а выше 25 км температура начинает возрастать, достигая максимального значения около 0 °С на границе стратосферы и мезосферы (около 55 км).

Задание №4

В какое время суток обычно наблюдается максимальная и минимальная температура воздуха? Объясните почему.

Ответ:

Минимум суточного хода температуры воздуха обычно бывает в 3−6 часов утра. Затем подстилающая поверхность начинает нагреваться, вслед за ней нагревается и приземный слой воздуха.

Наибольший нагрев подстилающей поверхности приходится на солнечный полдень, когда высота солнца над горизонтом наибольшая. Повышение температуры воздуха идет в течение двух−трёх послеполуденных часов, когда подстилающая поверхность продолжает отдавать тепло приземному слою воздуха. Далее температура воздуха понижается до восхода солнца следующего дня.

Задание №5

В какой день, облачный или малооблачный, суточная амплитуда температуры воздуха больше? Объясните почему.

Ответ:

В ясный день суточная амплитуда температуры воздуха будет больше.

Все потому, что облака действуют по принципу "одеяла", удерживая тепло на поверхности Земли и защищая от проникновения солнечных лучей. Поэтому в облачный день температура воздуха ночью не охлаждается так быстро, а днем не нагревается так интенсивно. Это означает, что суточная амплитуда температуры в облачный день будет меньше, чем в ясный день.

Задание №6

Определите температуру воздуха на высоте самой высокой вершины горы Эльбрус (5642м), если у его подножия (2400м) температура воздуха составляла 20°С.

Ответ:

Для определения температуры воздуха на высоте горы Эльбрус (5642 м) необходимо знать температурный градиент атмосферы (на сколько градусов в среднем уменьшается температура воздуха при увеличении высоты на 1 км), то есть скорость изменения температуры с высотой. Средний температурный градиент в районе от поверхности Земли до высоты 11 км составляет около 6,5 °C на 1000 м.

Таким образом, чтобы определить температуру на высоте 5642 м над уровнем моря, можно использовать следующую формулу:

Температура на высоте 5642 м:

20°C − (5642 м − 2400 м) / 1000 м * 6,5°C = 20°C − 21,1°C = −1,1°C

Таким образом, температура воздуха на высоте самой высокой вершины горы Эльбрус (5642 м) будет около −1,1 °C, если температура на уровне подножия горы (2400 м) составляла 20°C.

Задание №7

Что называют амплитудой температуры воздуха? По данным таблицы определите суточную амплитуду температуры воздуха во Владивостоке и в Москве 1 августа 2019г.

| Город/время | 00:00 | 03:00 | 06:00 | 09:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 | 24:00 |

| Владивосток, t °С | +23 | +23 | +22 | +23 | +28 | +30 | +28 | +27 | +26 |

| Москва, t °С | +12 | +12 | +12 | +13 | +14 | +15 | +15 | +13 | +13 |

Ответ:

Амплитуда температуры воздуха − это разность между максимальным и минимальным значением температуры воздуха за определенный период времени. Обычно в качестве периода берется суточный цикл: от минимальной температуры утром до максимальной днем и обратно.

Для определения суточной амплитуды температуры воздуха во Владивостоке и Москве 1 августа 2019 года необходимо найти минимальную и максимальную температуры за этот день:

Владивосток: минимальная температура = +22°C, максимальная температура = +30°C

Суточная амплитуда температуры воздуха во Владивостоке:

Максимальная температура − минимальная температура = +30°C − +22°C = +8°C

Москва: минимальная температура = +12°C, максимальная температура = +15°C

Суточная амплитуда температуры воздуха в Москве:

Максимальная температура − минимальная температура = +15°C − +12°C = +3°C

Таким образом, суточная амплитуда температуры воздуха во Владивостоке 1 августа 2019 года составила +8°C, а в Москве − +3°C.

Задание №8

По данным таблицы, в которой показаны средние годовые температуры воздуха по месяцам и за год, рассчитайте годовые амплитуды температуры воздуха в Гаване, Москве и Токио. В каком из этих городов годовая амплитуда минимальная? Почему?

| Месяц | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |

| Гавана | 22 | 22 | 23 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 24 | 23 | 25 |

| Москва | -10 | -10 | -5 | 4 | 12 | 16 | 18 | 16 | 11 | 4 | -2 | -8 | 4 |

| Токио | 3 | 4 | 7 | 13 | 17 | 21 | 25 | 26 | 22 | 16 | 11 | 6 | 14 |

Ответ:

Годовая амплитуда температуры воздуха − это разность между максимальной и минимальной температурами за год.

Изменение температуры воздуха в течение года объясняется изменением максимальной высоты Солнца в течение года.

Гавана: минимальная температура = 22°C, максимальная температура = 27°C.

Годовая амплитуда температуры воздуха в Гаване:

максимальная температура − минимальная температура = 27°C − 22°C = 5°C

Москва: минимальная температура = −10°C, максимальная температура = 18°C.

Годовая амплитуда температуры воздуха в Москве:

максимальная температура − минимальная температура = 18°C − (−10°C) = 28°C

Токио: минимальная температура = 3°C, максимальная температура = 26°C.

Годовая амплитуда температуры воздуха в Токио:

максимальная температура − минимальная температура = 26°C − 3°C = 23°C

Таким образом, минимальная годовая амплитуда температуры воздуха наблюдается в Гаване и равна 5°C. Это связано с тем, что Гавана расположена близко к экватору и имеет почти всегда одинаковую высоту Солнца над уровнем Земли.

Школа географа-следопыта

Задание №1

Исследуйте условия нагрева подстилающей поверхности!

Убедимся, что нагрев подстилающей поверхности определяется двумя условиями: величиной угла падения солнечных лучей на подстилающую поверхность и отражательными свойствами самой подстилающей поверхности.

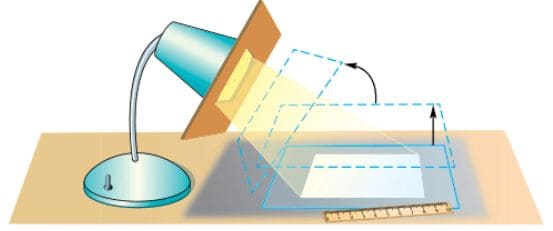

В Дневнике географа−следопыта зарисуем модель, с помощью которой мы будем изучать зависимость нагрева подстилающей поверхности от угла падения солнечных лучей.

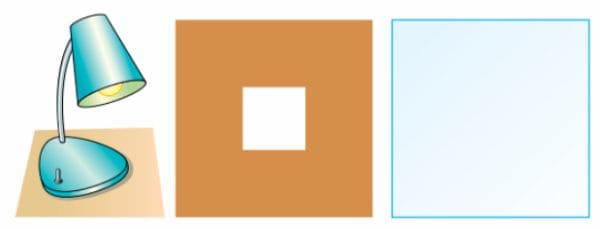

Нам потребуются: настольная лампа; линейка; два картонных квадрата (20 х 20 см), в одном из которых надо вырезать меньший квадрат (5 х 5 см).

План работы:

1. Закроем лампу картонным квадратом с вырезом. Включив лампу, измерим размеры освещённой части картонного квадрата без выреза, лежащего на столе.

2. Приподнимем правую часть квадрата без выреза и снова определим размеры освещённой части картонного квадрата без выреза.

3. Изменим угол наклона картонного квадрата без выреза, чтобы освещённая часть приняла форму квадрата. Снова измерим его размеры.

4. Определим площади освещённых частей, полученных при трёх положениях картонного квадрата без выреза.

5. Ответим на вопросы: изменялся ли поток света от лампы при изменении положения картонного квадрата без выреза? Как изменялась площадь освещённой части при последовательном увеличении угла падения лучей на поверхность картонного квадрата без выреза? Изменялось ли количество света на единице площади освещённой части?

Ответ:

Исследование условий нагрева подстилающей поверхности

1. Закрыли лампу картонным квадратом с вырезом. Включив лампу, измерили размеры освещённой части картонного квадрата без выреза, лежащего на столе.

Получилась область 15 х 20 см

2. Приподняли правую часть квадрата без выреза и снова определили размеры освещённой части картонного квадрата без выреза.

Получилась область 15 х 17 см

3. Изменили угол наклона картонного квадрата без выреза, чтобы освещённая часть приняла форму квадрата. Снова измерили его размеры.

Получилась область 15 х 15 см

4. Определили площади освещённых частей, полученных при трёх положениях картонного квадрата без выреза.

В первый раз площадь равна 300 см2

Во второй − 255 см2

В третий − 225 см2

5. Ответы на вопросы: Поток света от лампы изменялся при изменении положения картонного квадрата без выреза. Площадь освещённой части при последовательном увеличении угла падения лучей на поверхность картонного квадрата без выреза уменьшалась. Количество света на единице площади освещённой части увеличивалось.