§8. Вода в "Земных кладовых"

Вопросы перед параграфом

Задание №• 1

Из чего образуются ледники?

Ответ:

Ледники образуются из снега, который накапливается в течение нескольких лет на высокогорье. Каждый год новый снег падает на вершины гор, а частично подстилается слоем снега прошлых лет, который не успел растаять. В процессе снежной зимы снежный покров сжимается под влиянием собственного веса и силы гравитации, снежные кристаллы перекристализуются и превращаются в зерна льда.

Под действием тяжести и давления ледяные зерна сливаются между собой и постепенно образуют ледниковую массу. Эта масса движется под воздействием гравитации вниз по склону горы, превращаясь в медленно текущий ледяной реки. В нижних частях гор ледник может таять, но в холодных и высокогорных местах, где температура всегда ниже нуля, он сохраняется на протяжении многих лет и даже веков.

Задание №• 2

Где и почему образуются ледники?

Ответ:

Ледники образуются в горных районах, где снег и лед накапливаются на протяжении многих лет. Они образуются из снега, который не успевает растаять в течение лета, а затем превращается в лед. Этот процесс называется снежно−ледниковым образованием.

Ледники образуются в результате сильных морозов и большого количества снега, который не успевает растаять в течение лета. Снег и лед накапливаются на склонах гор и постепенно превращаются в ледник. Ледники могут быть очень большими и толстыми, и могут двигаться со склонов гор вниз по долинам.

Ледники играют важную роль в гидрологическом цикле, так как они являются источником воды для рек и озер. Они также являются важным источником информации о климатических изменениях, так как изменения в размере и форме ледников могут указывать на изменения в температуре и количестве осадков в регионе.

Вопросы и задания

Задание №1

В каких частях суши наиболее распространены ледники?

Ответ:

Ледники обычно встречаются в холодных регионах высоких гор и высоких широтах на Земле. Они распространены на всех континентах, кроме Австралии, и на большом количестве островов, включая Антарктику и Гренландию.

Наибольшее количество ледников находится в Арктике, Антарктике, Альпах, Гималаях, Андском хребте и Кавказе. В Западной Европе ледники присутствуют на горах в Альпах, в Скандинавии и на исландских вулканах. В Северной Америке ледники расположены в горных цепях более высоких широт.

Общее распространение ледников зависит от многих факторов, включая климатические условия, горную топографию и районную геологию. В целом, ледники обычно встречаются в зонах с длительной зимой и достаточным количеством снега, которые долго сохраняют свою холодную температуру.

Задание №2

Расскажите, при каких условиях образуются ледники.

Ответ:

Образование ледников зависит от многих факторов, однако основными условиями являются наличие достаточного количества снега и низких температур.

В первую очередь, для образования ледника необходимо достаточное количество снега, который должен выпадать в горных регионах внушительными количествами. В процессе накопления снежной массы частично подстилаются слоем снега прошлых лет, который не успел растаять.

Кроме того, для формирования и поддержания ледников необходимо, чтобы температуры в горах были достаточно низкими, чтобы снег сохранялся и выжимался в течение длительного времени. Низкие температуры приводят к перекристаллизации снежных кристаллов и их превращению в зерна льда. Эти зерна начинают слипаться под действием собственного веса и давления сверху. Именно этот процесс приводит к образованию ледниковой массы.

Также для образования и существования ледников необходимо наличие достаточной горной высоты, чтобы уровни низких температур сохранялись и не могли быть смягчены круговоротом воздуха. Это означает, что ледники обычно образуются на высотах более 2500−3000 метров над уровнем моря.

Задание №3

Почему образуются айсберги? Какую опасность они представляют для судоходства?

Ответ:

Покровные ледники образуются на плоских равнинах в полярных областях, имеют плоско−выпуклую форму поверхности, которая практически не зависит от подстилающего рельефа.

В результате откалывания льда от покровных ледников образуются айсберги. Бóльшая часть этих ледяных глыб находится под водой. Над поверхностью воды айсберги поднимаются в среднем на 70–100 м. Айсберги представляют опасность для судоходства.

Задание №4

Расскажите, при каких условиях образуются избыточно увлажнённые участки суши. Покажите на карте полушарий или глобусе районы распространения избыточно увлажнённых участков суши в России.

Ответ:

Если грунтовые воды залегают близко к земной поверхности, то образуется избыточно увлажнённый участок суши — болото.

В России болота распространены в Западной Сибири, на севере европейской части страны и в других районах.

Задание №5

Какие источники пресных и минеральных вод есть в вашей местности?

Ответ:

В Оренбургской области находится несколько источников пресных и минеральных вод. Например, это источники "Акмуллинские", "Каргала", "Самаринские", "Петровские", "Александровские" и другие. Вода из этих источников используется как для питьевых целей, так и для лечения различных заболеваний.

Школа географа-следопыта

Задание №1

Познакомимся с принципом «работы» родников.

Мы уже знаем, что для образования родников необходимы два условия: под верхними водопроницаемыми породами должен располагаться водоупорный слой; водоупорный слой должен иметь уклон и выходить на поверхность (например, в овраге или на склоне речной долины).

Докажите, что в различных горных породах вода просачивается с разной скоростью.

Для проведения опыта нам потребуются: три воронки с фильтровальной бумагой, три стакана, часы с секундной стрелкой, кувшин с водой, а также образцы пород (песок, глина и сугли́нок).

План работы.

1. В первую воронку с фильтровальной бумагой насыпьте песок, во вторую— суглинок. Глину, предварительно замоченную и размятую руками, уложите в третью воронку. В каждой из трёх воронок должно оставаться свободное место для воды.

2. Возьмите часы с секундной стрелкой. Наливайте воду из кувшина сначала в воронку с глиной, потом − с суглинком и в конце − в воронку с песком. Каждый раз засекайте время начала опыта.

3. При появлении первой капли воды в нижней части каждой воронки отметьте время её появления.

4. Подсчитайте, сколько времени потребовалось воде, чтобы просочиться через каждый образец. По результатам расчёта сделайте вывод о проницаемости пород и скорости просачивания воды в них.

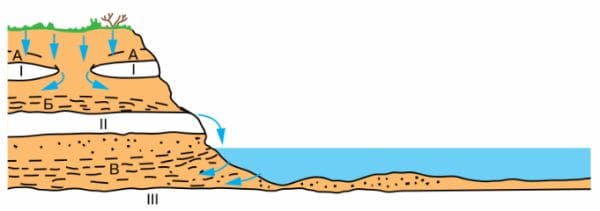

5. На рисунке покажите, где образуется родник. Объясните, почему. Какие горизонты обозначены буквами А, Б и В? Какие породы обозначены римскими цифрами I, II, III?

Ответ:

Для доказательства того, что в различных горных породах воды просачивается с разной скоростью, проведем опыт, описанный в плане работы.

1. В первую воронку с фильтровальной бумагой насыпали песок, во вторую— суглинок. Глину, предварительно замоченную и размятую руками, уложили в третью воронку так, чтобы в каждой из трёх воронок должно оставаться свободное место для воды.

2. Взяли часы с секундной стрелкой. Наливали воду из кувшина сначала в воронку с глиной, потом − с суглинком и в конце − в воронку с песком. Каждый раз засекали время начала опыта.

3. При появлении первой капли воды в нижней части каждой воронки отметили время её появления.

4. Подсчитали, сколько времени потребовалось воде, чтобы просочиться через каждый образец. По результатам расчёта сделали вывод о проницаемости пород и скорости просачивания воды в них.

5. На рисунке показали, где образуется родник.

Горизонты, обозначенные буквами А, Б и В называются водоносными пластами. Породы, обозначенные римскими цифрами I, II, III называют водоупорными пластами.

Результаты опыта:

• В воронке с песком вода просачивается быстрее всего (1 сек), так как песок является пористой породой с большим количеством свободного пространства между зернами, через которое вода может просачиваться.

• В воронке с суглинком вода просачивается медленнее (чуть больше двух секунд), так как суглинок является глинистой породой с малым количеством свободного пространства между частицами, что затрудняет просачивание воды.

• В воронке с глиной вода просачивается еще медленнее (около 5 секунд), так как глина является очень плотной породой с очень малым количеством свободного пространства между частицами.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в различных горных породах воды просачивается с разной скоростью, в зависимости от их пористости и плотности.