§14. Вода в атмосфере

Вопросы перед параграфом

Задание №1

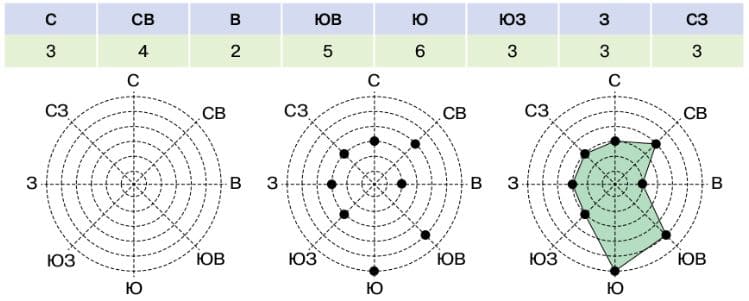

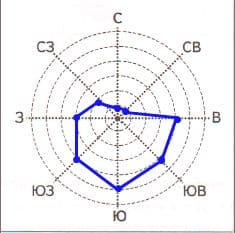

Строим розу ветров!

Рассмотрите розу ветров, построенную для Москвы по данным наблюдений в феврале 2008 г.

1) Основа розы ветров − компасная роза (роза ромбов) с лучами, расходящимися из одной точки в направлениях на основные и промежуточные стороны горизонта. Иногда в центре помещается небольшой круг, в котором записывают количество дней со штилями. На лучах ставятся точки на соответствующем расстоянии от центра розы ветров. Расстояние от центра до точки определяется количеством дней, когда наблюдался ветер данного направления. Например, в феврале 2008 г. в Москве северный ветер наблюдался в течение трёх дней, а южный ветер − в течение шести дней, поэтому на розе ветров точка на северном луче расположена на расстоянии 3 единицы от центра, а на южном луче − на расстоянии 6 единиц от центра. Для удобства построения на компасной розе проведены окружности с шагом в 1 единицу.

2) После проставления соседние точки последовательно соединяются друг с другом отрезками (если ветер какого−либо направления не наблюдался в данный период, то точка ставится в центре розы ветров). Роза ветров позволяет увидеть направления преобладающих ветров. Так, в Москве в феврале 2008 г. преобладали ветры южного и юго−восточного направления.

Постройте розу ветров для своего населённого пункта по данным своего календаря погоды. Определите преобладающие направления ветра.

Ответ:

Населённый пункт: Оренбург, февраль 2022

| С | СВ | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ |

| 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 |

Преобладающие направления ветра в Оренбурге в феврале 2022 г − южное, юго−восточное, юго−западное и восточное.

Задание №2

Совершите кругосветной путешествие на воздушном шаре!

Каждому из вас, конечно, хотелось хотя бы один раз совершить кругосветное путешествие. Возможно, ваши мечты о дальних странствиях сбудутся. Ведь у многих всё начиналось с мечты.

Мы уже знаем, что первое кругосветное путешествие совершили участники испанской экспедиции под командованием португальских мореплавателей Ф. Магеллана и Х. Элькано в 1519–1522 гг. А первое русское кругосветное плавание состоялось в 1803–1806 гг. под руководством капитан−лейтенантов И. Ф. Крузенштерна и Ю. Ф. Лисянского.

Первый кругосветный перелёт в истории воздухоплавания был совершён в 1929 г. Немецкий дирижабль «Граф Цеппелин» под командованием Х. Эккенера за 20 суток преодолел около 34 тыс. км, совершив на маршруте три посадки. В ХХ в. были осуществлены первые беспосадочные кругосветные путешествия на самолёте (1957), на космическом корабле (1961).

В 1872 г. французский писатель, член Французского географического общества Ж. Верн (1828—1905) написал роман «Вокруг света за 80 дней» о путешествии англичанина Ф. Фогга и его слуги. Но только в конце ХХ в. кругосветное путешествие на воздушном шаре стало возможным. 1 марта 1999 г. начался полёт швейцарца Б. Пиккёра и англичанина Б. Джонса. Воздушный шар «Орбитер−3» стартовал в Швейцарии и, обогнув Землю, приземлился 21 марта в Египте.

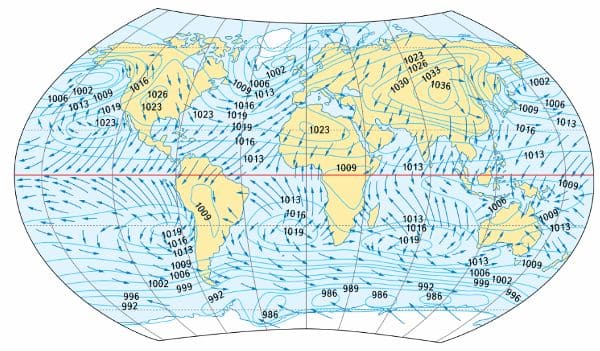

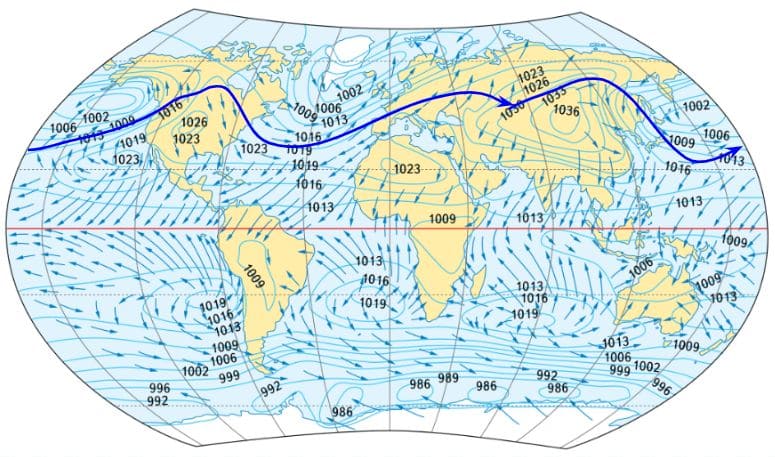

Совершим и мы мысленное кругосветное путешествие на воздушном шаре. Наметим возможный путь нашего полёта. Для этого рассмотрим карту господствующих ветров на Земле в январе. При разработке маршрута кругосветного воздушного плавания необходимо учесть правила международной авиационной федерации. Чтобы установить рекорд скорости, мы должны: 1) пролететь не меньше длины Северного тропика (около 37 тыс. км); 2) пересечь все меридианы; 3) приземлиться на том же аэродроме, с которого вылетели.

Карта господствующих ветров на Земле. (Цифрами показано давление воздуха на уровне моря, мбар.)

Задание.

Предложите свой маршрут кругосветного путешествия на воздушном шаре. Докажите, что ваш проект удовлетворяет всем трём правилам Международной авиационной федерации.

Ответ:

Основные правила Международной авиационной федерации, чтобы установить рекорд скорости кругосветного путешествия:

1) Пролетаем большее расстояние, чем длина Северного тропика.

2) Пересекаем все меридианы.

3) Приземляемся на том же аэродроме, с которого вылетели.

Вопросы и задания

Задание №• 1

Как называется вода в газообразном состоянии?

Ответ:

Вода в газообразном состоянии называется пар.

Задание №• 2

Содержание каких газов непостоянно в атмосферном воздухе?

Ответ:

В атмосферном воздухе непостоянно содержание газов−примесей. Такими являются хлор, сернистый газ и множество других.

Задание №• 3

Когда воздух более влажный − до или сразу после дождя?

Ответ:

Более влажный воздух сразу после дождя. Во время дождя вода испаряется с земли и воздух перенасыщается влагой. После дождя влажный воздух остается в атмосфере, пока не будет высушен солнцем или перемещен ветрами.

Вопросы и задания

Задание №1

Назовите причину образования водяного пара в атмосфере. Что такое влажность воздуха?

Ответ:

Водяной пар образуется в атмосфере благодаря процессу испарения воды с поверхности водных объектов, снега, льда, почвы и растительности. Также водяной пар может возникать в результате дыхания и потоотделения животных.

Влажность воздуха − это количество водяного пара, содержащегося в воздухе, относительно его максимальной вместимости при данной температуре. Она измеряется в процентах и оказывает влияние на комфортность человеческого тела, рост и развитие растительности, а также на погодные явления.

Задание №2

Как вы думаете, можно ли увидеть водяной пар?

Ответ:

Да, водяной пар можно увидеть. Водяной пар представляет собой видимую форму воды в воздухе, образующуюся при попадании воды на поверхность, испарении или кипении. При достаточно высокой концентрации водяного пара в воздухе он становится видимым и может образовывать туман или облачность. Также водяной пар можно видеть как конденсационные следы при выхлопных газах летательных аппаратов или пароходов.

Задание №3

В каком слое атмосферы находится большая часть водяного пара?

Ответ:

Большая часть водяного пара находится в тропосфере − самом нижнем слое атмосферы. С высотой его содержание сокращается. На высоте 1,5−2 км количество водяного пара уменьшается в два раза. У поверхности Земли наиболее влажный воздух сосредоточен в экваториальных районах. Воздух в полярных районах наиболее сухой, здесь количество водяного пара в 13 раз меньше, чем у экватора.

Тропосфера − это слой атмосферы, в котором происходят практически все явления погоды, такие как дождь, снег, грозы и туманы.

Задание №4

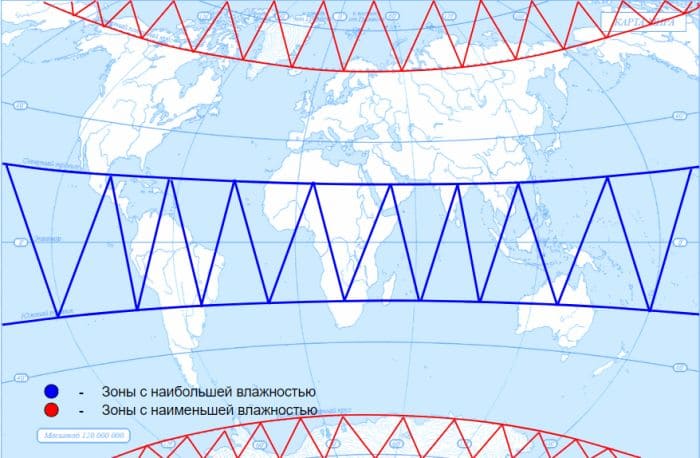

Покажите на карте полушарий или глобусе районы с наибольшей и наименьшей влажностью в нижней части тропосферы. Объясните причину такого распределения влажного и сухого воздуха.

Ответ:

Наибольшая влажность в нижней части тропосферы обычно наблюдается в экваториальных районах. Воздух в полярных районах наиболее сухой, здесь количество водяного пара в 13 раз меньше, чем у экватора.

Причина такого распределения влажного и сухого воздуха связана с географическими и климатическими условиями. В тропических регионах солнечные лучи падают почти под прямым углом и высокие температуры вызывают интенсивное испарение воды из океанов и растительности, что приводит к образованию влажного воздуха.

В полярных районах солнечные лучи имеют крайне маленький угол наклона, из−за чего средняя годовая температура там ниже, и вода не испаряется. В результате воздух становится сухим и содержит мало водяного пара.

Задание №5

Для определения абсолютной влажности воздуха используют специальные таблицы на основе данных измерений относительной влажности и температуры воздуха. Какими приборами измеряют относительную влажность и температуру воздуха?

Ответ:

Для измерения относительной влажности и температуры воздуха используют гигрометры и термометры соответственно.

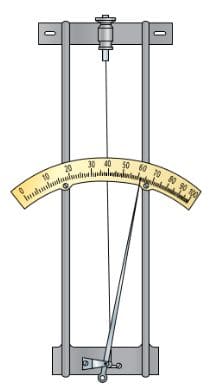

Относительная влажность воздуха выражается в процентах (%). Её измеряют гигрометром. Существует несколько типов этих приборов. Метеорологи, как правило, определяют относительную влажность по волосному гигрометру (рис. 58). Его действие основано на том, что обезжиренный человеческий волос укорачивается при уменьшении относительной влажности воздуха и удлиняется при увеличении влажности. В быту удобно измерять относительную влажность воздуха электронным гигрометром.

Рис. 58 Волосной гигрометр

Задание №6

Как вы думаете, изменится ли абсолютная и относительная влажность 1 $м^{3}$ воздуха, если он поднимется на несколько сотен метров от земной поверхности?

Ответ:

Да, изменится. По мере подъема воздуха от земной поверхности атмосферное давление уменьшается, что приводит к расширению воздуха и уменьшению его плотности. При этом количество водяного пара в 1 $м^{3}$ воздуха уменьшится, так как его концентрация (абсолютная влажность) уменьшается, а объем воздуха остается неизменным. Следовательно, относительная влажность также уменьшится. Это объясняет, почему на больших высотах воздух более сухой, чем на земной поверхности.

Задание №7

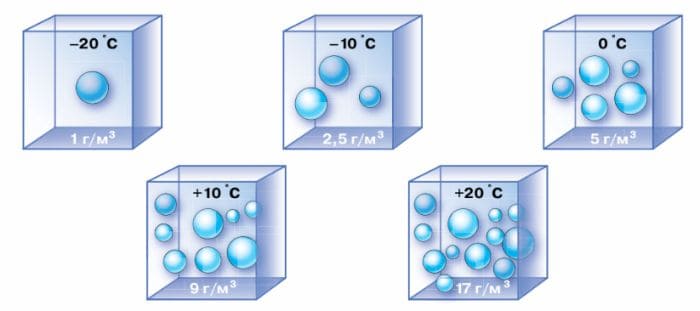

Пользуясь рисунком 59, рассчитайте относительную влажность воздуха с температурой +10 °С, если его абсолютная влажность составляет 4,5 г/м3.

Рис. 59 Количество водяного пара в насыщенном воздухе при разной температуре в 1 $м^{3}$

Ответ:

При температуре +10 °С воздух может содержать 9 г/м3 пара.

Так как по условия задания в воздухе при температуре +10 °С его абсолютная влажность составляет 4,5 г/м3, можно сказать, что относительная влажность такого воздуха равна 50%.

Задание №8

Рассчитайте, сколько водяного пара содержится в 1 м3 воздуха при температуре +20 °С, если его относительная влажность 50 %.

Ответ:

При температуре +20 °С и относительной влажности 100%, количество водяного пара составляет 17 г/м3 .

Следовательно, в 1 м3 воздуха при температуре +20 °С, если его относительная влажность 50 %, содержится 8,5 г/м3 водяного пара.

Задание №9

Объясните, чем опасен туман для человека.

Ответ:

Туман опасен для человека, потому что снижает видимость и усложняет ориентацию на дороге или в городе. Это может привести к авариям на дорогах или к травмам при падении с высоты (например, при работе на высоте). Кроме того, во время тумана в воздухе содержится большое количество влаги и загрязнений, которые могут негативно влиять на здоровье человека, особенно на дыхательную систему. Также туман может стать причиной задержки или отмены авиарейсов и других видов транспорта.

Задание №10

Чему равна относительная влажность воздуха в тумане?

Ответ:

Относительная влажность воздуха в тумане может быть очень высокой и достигать 100%, что означает, что воздух насыщен водяными паром и не может вместить больше влаги.

Школа географа-следопыта

Задание №1

Исследуйте условия образования тумана!

Нам потребуются: пустая пластиковая бутылка, велосипедный насос и пластилин.

План работы.

1. Закроем бутылку пробкой, сделаем отверстие, чтобы в него плотно входил шланг от насоса. При необходимости используем пластилин для дополнительной герметизации.

2. Накачаем насосом воздух в бутылку 25−35 движениями поршня. Подумайте, что произойдет с воздухом в бутылке.

3. Быстро откроем крышку бутылки. Понаблюдаем за воздухом, выходящим из горлышка. Сделаем предположение: что произошло с воздухом бутылке? Воздух сжался или расширился?

4. Используя следующие факты, объясним результат опыта:

а) при сжатии воздуха его температура повышается. Поэтому, в нисходящих потоках воздуха, когда давление увеличивается, температура воздуха повышается;

б) при расширении воздуха его температура понижается. Поэтому в восходящих потоках воздуха, когда давление уменьшается, температура воздуха понижается.

В случае затруднений посмотрите видеозапись "Эксперименты со сжатым воздухом в домашних условиях" (http://gotourl.ru/96).

Ответ:

Исследование условий образования тумана

1. Закрыли бутылку пробкой, сделали отверстие, чтобы в него плотно входил шланг от насоса.

2. Накачали насосом воздух в бутылку 25−35 движениями поршня.

Воздух в бутылке сжался.

3. Быстро открыли крышку бутылки. Понаблюдали за воздухом, выходящим из горлышка.

Воздух резко расширился и выделил пар.

4. Используя следующие факты, объясним результат опыта:

а) при сжатии воздуха его температура повышается. Поэтому, в нисходящих потоках воздуха, когда давление увеличивается, температура воздуха повышается;

При сжатии воздуха его объем уменьшается, но количество молекул воздуха остается постоянным. Из−за этого молекулы воздуха сталкиваются друг с другом на более коротких расстояниях, что приводит к более интенсивному взаимодействию между ними.

б) при расширении воздуха его температура понижается. Поэтому в восходящих потоках воздуха, когда давление уменьшается, температура воздуха понижается.

Когда воздух расширяется, его объем увеличивается, то есть пространство, в котором молекулы воздуха могут двигаться, становится более просторным. Из−за этого молекулы воздуха меньше сталкиваются друг с другом, и взаимодействие между ними уменьшается.