РАЗДЕЛ II. Географическая оболочка Земли

§25. Почвенный покров

Вопросы перед параграфом

Задание №• 1

Из чего состоит почва?

Ответ:

Почва состоит из органических и минеральных частей. Органические части включают в себя растительные остатки, животные отходы, микроорганизмы и гумус. Минеральные части состоят из камней, песка, глины и минеральных солей. Кроме того, почва содержит воду и воздух, необходимые для роста растений.

Задание №• 2

Есть ли в почве воздух, вода, минеральные соли?

Ответ:

Да, в почве содержится вода, воздух и минеральные соли. Они являются ключевыми составляющими, необходимыми для роста растений.

Задание №• 3

Какие организмы обитают в почве?

Ответ:

В почве обитает множество организмов: бактерии, грибы, вирусы, нематоды, черви, млекопитающие и другие. Они играют важную роль в цикле питания и разложения органических веществ, а также в поддержании здоровья почвы.

Вопросы и задания

Задание №1

Объясните, почему тончайший поверхностный слой земной коры выделяют особенно. Что происходит в почве? Чем он отличается среди других слоёв земной коры?

Ответ:

Тончайший поверхностный слой земной коры имеет огромное значение для жизни на Земле, иначе называемый как почва. Его главное отличие от других слоев коры состоит в том, что он содержит материалы органического происхождения, такие как растительные остатки и микроорганизмы, которые образуют важнейшую составляющую для жизни нашей планеты.

В почве происходит множество процессов, которые очень важны для жизни растений и животных. Например, почва играет важную роль в питании растений, поскольку она содержит все необходимые элементы питания, такие как азот, фосфор и калий. Она также является домом для множества микроорганизмов, которые помогают в разложении органических веществ и обеспечивают циркуляцию питательных веществ в экосистеме.

Почва также защищает и охлаждает растения во время жаркого климата, а также помогает сохранять воду для растений в период засухи. Она также служит местом обитания для многих животных и насекомых.

Задание №2

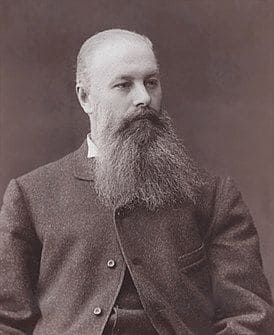

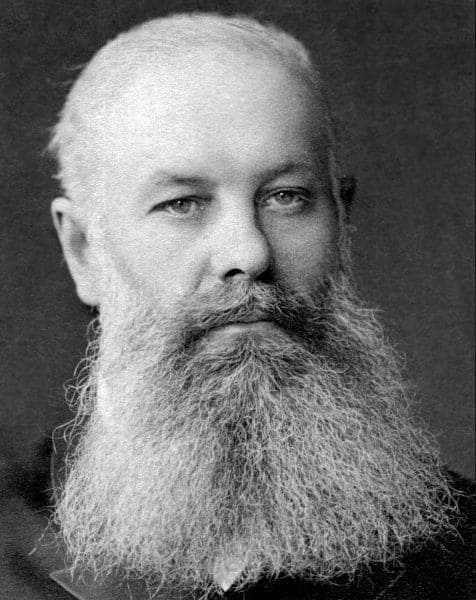

Объясните, почему В. В. Докучаева считают основателем науки о почвах.

Ответ:

В. В. Докучаев считается основателем науки о почвах, потому что он впервые предложил систематизировать знания о почвах и изучать их как самостоятельную науку. Он разработал методы исследования почвы, определил ее состав и свойства, а также выделил различные типы почв. Благодаря его работам были установлены законы формирования почвенного покрова, что позволило более эффективно использовать земельные ресурсы. В. В. Докучаев сделал значительный вклад в развитие науки о почвах и считается ее основателем.

Задание №3

Опишите процесс образования почвы.

Ответ:

Образование почв начинается с выветривания горных пород. На земной поверхности в результате процессов выветривания они растрескиваются и рассыпаются. На выветренной горной породе расселяются сначала лишайники и мхи. В результате их жизнедеятельности появляется слой тёмного порошкообразного материала − мелкозёма. Он заполняет трещины в глыбах, в них распространяются корни скальных растений.

Постепенно, в течение тысячелетий, однородная горная порода превращается в особое природное тело — почву, разделённую на горизонтальные слои.

Задание №4

В чём выражается уникальность почвенной оболочки Земли?

Ответ:

Главная особенность почвы − её плодородие, которое зависит от органического вещества перегноя.

Почва является живой системой, которая обеспечивает питание и защиту растений, а также является домом для множества микроорганизмов и насекомых.

Задание №5

Назовите основные почвенные горизонты.

Ответ:

Выделяют три основных почвенных горизонта:

1. Поверхностный − максимально насыщенный корнями, обогащённый органическими веществами, богатый жизнью.

2. Переходный.

3. Нижний, подпочвенный − почвообразующий.

Задание №6

Как вы понимаете, что такое плодородие почвы? От чего оно зависит?

Ответ:

Плодородие почвы − способность почвы обеспечивать растения питательными веществами и влагой. Оно зависит от таких факторов, как содержание органических веществ (перегноя или гумуса), наличие минеральных элементов, кислотности почвы, ее структуры и водно−воздушного режима. Чем больше органических веществ и минеральных элементов содержится в почве, тем более плодородной она считается.

Задание №7

Приведите примеры организмов, обитающих в почве.

Ответ:

Примеры организмов, обитающих в почве

1. Дождевые черви.

2. Бактерии.

3. Грибы.

4. Насекомые (например, муравьи или медведка).

5. Пауки.

6. Жуки.

7. Клещи.

8. Млекопитающие (например, кроты).

Задание №8

Подготовьте доклад (презентацию) о жизни и деятельности В. В. Докучаева.

Ответ:

Жизнь и деятельность выдающегося русского ученого и основателя почвоведения, Василия Васильевича Докучаева

В. В. Докучаев родился 1 марта 1846 года в Тамбове в семье государственного чиновника. С детства проявлял интерес к природе и науке, а его увлечение естественными науками нашло отражение в его последующей деятельности.

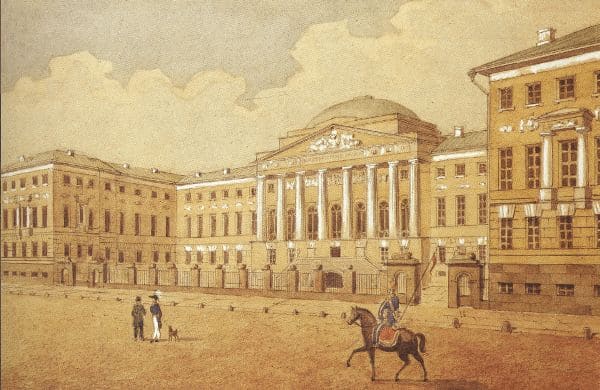

В 1864 году В. В. Докучаев поступил в Московский университет на физико−математический факультет, а в 1868 году продолжил обучение на биологическом факультете. Он получил диплом Zoobotanicum и стал музейным ассистентом.

В 1872 году В. В. Докучаев был приглашен на должность научного сотрудника Петербургского лесного института, где он начал заниматься исследованием почвы. Вскоре ему удалось раскрыть особенности генезиса почвы в разных климатических условиях России. В результате своих исследований В. В. Докучаев предложил новую систему функционального типа для описания структуры почвы. Он также обнаружил, что земля является сложной динамической системой, где отношения между разными компонентами почвы − физическими, химическими и биологическими − влияют на формирование и развитие самих почв.

Результаты исследований в области почвоведения В. В. Докучаева были официально опубликованы в 1883 году в работе «Русские черноземы», в которой он описал почвенное покров России и установил связи между климатическими условиями, растительностью и формированием почвы.

В 1895 году В. В. Докучаев был избран академиком императорской академии наук. Его исследования представляли собой мощный вклад в науку и были признаны на весь мир. Кроме его научных достижений, он оставил ценное литературное наследие и был автором более 300 научных работ.

В. В. Докучаев скончался в 1903 году в Сочи.

Подводя итог, можем сказать, что В. В. Докучаев был выдающимся ученым, который внес огромный вклад в развитие почвоведения и установил связи между климатическими условиями, растительностью и формированием почвы. Его исследования по−прежнему оказывают значительное влияние на мировую науку, и его научный наследие остается важным и актуальным до сегодняшнего дня.

Школа географа-следопыта

Задание №1

Исследование механического состава почвы.

Механический состав почвы зависит от соотношения частиц различного размера. Выделяют почвы глинистые, суглинистые, супесчаные и песчаные.

Для полевого исследования освоим простейший способ определения механического состава почвы.

Нам потребуется: небольшой образец из гумусового горизонта почвы пришкольного участка.

План работы:

1. Увлажним образец и скатаем из него шнур («колбаску»).

2. Соединим концы шнура. Сделаем кольцо.

3. Полученный результат сравним с видом образца в таблице ниже и определим механический состав почвы.

| Вид образца после раскатывания | Результат образования шнура и кольца | Механический состав почвы |

|

Шнур не образуется | Песок |

|

Образуется зачаток шнура | Супесь |

|

Шнур дробится при раскатывании | Лёгкий суглинок |

|

Образуется сплошной шнур, который при свёртывании в кольцо распадается | Средний суглинок |

|

Образуется сплошной шнур, на котором при свёртывании в кольцо появляются трещины | Тяжёлый суглинок |

|

Образуется сплошной шнур, который при свёртывании в кольцо остаётся без изменения | Глина |

Ответ:

Исследование механического состава почвы

1. Увлажнили образец и скатали из него шнур («колбаску»).

2. Соединили концы шнура. Сделали кольцо.

3. Полученный результат сравнили с видом образца в таблице ниже и определили механический состав почвы.

С пришкольного участка взяли образец, смочили его, скатали шнур, затем соединили концы шнура. Подождали немного. И на основе полученного результата сравнили с показателями в таблице. Вывод: механический состав почвы (образца) − средний суглинок.

Задание №2

Исследование кислотности почвы:

Нам потребуются: образец почвы; пробирка, пипетка и фарфоровая чашка; химические реактивы из кабинета химии: раствор хлористого калия, раствор лакмуса.

План работы.

1. В пробирке к 3–4 г почвы добавим раствор хлористого калия слоем 4–5 см.

2. Взболтаем смесь в течение 3–4 мин, затем дадим отстояться.

3. Когда почвенный раствор посветлеет, возьмём пипеткой 1 см этого раствора, поместим его в фарфоровую чашку и добавим 1–2 капли лакмусового раствора. Если раствор окрашивается в розовый цвет, то почва является кислой, а если в зеленоватый, то щелочной.

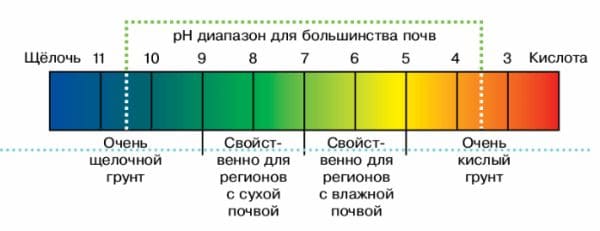

4. Пользуясь цветной шкалой, установим кислотность в выбранных образцах.

В Дневнике географа−следопыта запишем результаты исследования механического состава и кислотности почвы.

Узнаем, какие меры необходимо принять, чтобы повысить плодородие почвы пришкольного участка, исходя из результатов исследования.

Ответ:

Исследование кислотности почвы:

1. В пробирку к 3–4 г почвы добавили раствор хлористого калия слоем 4–5 см.

2. Взболтали смесь в течение 3–4 мин, затем дали отстояться.

3. Когда почвенный раствор посветлел, взяли пипеткой 1 см этого раствора, поместили его в фарфоровую чашку и добавили 1–2 капли лакмусового раствора. Раствор окрасился в оранжево−жёлтый цвет, значит почва является кислой.

4. Пользуясь цветной шкалой, установили кислотность в выбранных образцах. (4−5 pH и 5−6 pH).

В Дневнике географа−следопыта записали результаты исследования механического состава и кислотности почвы.

Узнали, какие меры необходимо принять, чтобы повысить плодородие почвы пришкольного участка, исходя из результатов исследования.

Меры, необходимые для повышения плодородия почвы:

1. Добавлять органические удобрения, такие как компост, перегной или торф.

2. Применять минеральные удобрения с высокой долей щелочей, например, известняк, доломит, диаммофоса и другие.

3. Использовать глину или известняковую муку для повышения pH почвы.

4. Производить обработку почвы для снижения плотности и улучшения вентиляции и обеспечения лучшего доступа кислорода к корням растений.